Когда речь заходит об истории, мы любим заниматься идеализацией исторических персонажей и даже целых эпох. В итоге у нас развился своего рода комплекс неполноценности, что мы, ныне живущие, являемся недостойными, непутевыми потомками непогрешимых и великих предков. Правда же в том, что все пороки нашего времени не приобретены, а унаследованы нами от живших до нас.

Но даже в кино прошли времена идеальных героев и абсолютных злодеев. Взять того же Бэтмена: в последней экранизации Брюс Уэйн в исполнении Роберта Паттинсона уже не тот «рыцарь без страха и упрека». У него сложные отношения с полицией, жителям Готэма глубоко наплевать на его подвиги, он узнает о тесных связях своего отца с мафией и прочее. Да и внешне это уже не красавчик-яппи, которого сыграл Кристиан Бэйл в «Темном рыцаре», а депрессивный думер, подозрительно похожий на Курта Кобейна.

Но даже в кино прошли времена идеальных героев и абсолютных злодеев. Взять того же Бэтмена: в последней экранизации Брюс Уэйн в исполнении Роберта Паттинсона уже не тот «рыцарь без страха и упрека». У него сложные отношения с полицией, жителям Готэма глубоко наплевать на его подвиги, он узнает о тесных связях своего отца с мафией и прочее. Да и внешне это уже не красавчик-яппи, которого сыграл Кристиан Бэйл в «Темном рыцаре», а депрессивный думер, подозрительно похожий на Курта Кобейна.

Замечательный пример нового злодея есть в сериале «Пингвин», где показывается восхождение одного из антагонистов Бэтмена – гангстера Освальда Кобба по прозвищу Пингвин (играет от ножа Колин Фаррелл). Парадокс в том, что этот «герой» очень полюбился зрителям, хотя у него отталкивающая внешность и напрочь отсутствуют принципы. Фишка в том, что авторы сериала показали еще и личную драму Пингвина, превратившую довольно милого ребенка в настоящего хищника: детство в бедном районе, насмешки из-за его физиологических дефектов, навязчивая и болезненная любовь к матери, признания которой он добивается на протяжении всей своей жизни…

Что касается наших предков, то они точно так же, как и мы сегодня, сетовали на времена и нравы. Взять хотя бы цитаты из письма наиба Даниял-бека Елисуйского, которое он писал имаму Шамилю в 1845 году:«Я знал, что клеветники будут ходить к тебе с доносами, как это привычно сынам этой эпохи. А как же иначе, раз обманщик оправдан, а благонадежный признан вероломным обманщиком и многие из братьев хранят ненависть и зависть?», «…ложь стала общим явлением, и клеветничество распространено среди избранных и черни», «…те, кто находится около меня для совещаний и собеседований, ненавидят каждого и делают его мишенью для позоров, если бы даже он был свободен, чист от грехов и повинностей».

А произвол со стороны власть имущих? В том же имамате он принял такие формы, что имам Шамиль был вынужден обратиться к населению в 1850 году: «Наибы и муфтии натравливают сотников на общество и отдельных лиц. Они их пугают тайными и открытыми действиями. Поэтому вся политика перешла в их руки. Разве это не считается в религии большой бедой, что нужно предотвратить? <…> Они нарушали шариат очень часто, оправдываясь тем, что это лично исходит от имама. <…> Они заставляют некоторых людей служить лично им так же, как это делали ханы. Они этих людей освобождают от общественных дел за то, что обслуживают их лично. Зла много. От злодеяний, которые совершали они, я чист. Я не враждебен по отношению к населению. Я не участник тех, которые совершают насилие».

А жаркие споры между религиозными деятелями? Вот Мухаммад-кади Акушинский писал Шамилю в 1847 году: «Путь мусульман, которому учили их на основе Корана великие имамы, ты отвергнул. Все, что ты творишь, противоречит правильной линии пророка мусульман. Творить все это тебя научает шайтан. Ты не пророк, посланный богом к людям для установления новых правил». Вместо имама ему отвечал наиб Кебед-Мухаммад Телетлинский, используя такие обращения: «Рабу свиньи Мамед-кадию Акушинскому…», «Эй, раб денег! Доколе будешь собирать богатства света?» А когда Даниял-бек Елисуйский попал в опалу, назначенный вместо него наиб убрал имя Даниял-бека со стены отреставрированной по его приказу мечети, и вместо «Даниял-султан» появилась надпись «Даниял-шайтан».

Замечательные сведения о нравах XIX века в Дагестане содержатся в знаменитых «Воспоминаниях муталима», которые составил Абдулла Омаров из аула Куркли. Чего стоит одно только описание приезда правителя Казикумухского ханства Аглар-хана (умер в 1858 году) в один из подвластных ему аулов, свидетелем которого Омаров стал в юности:

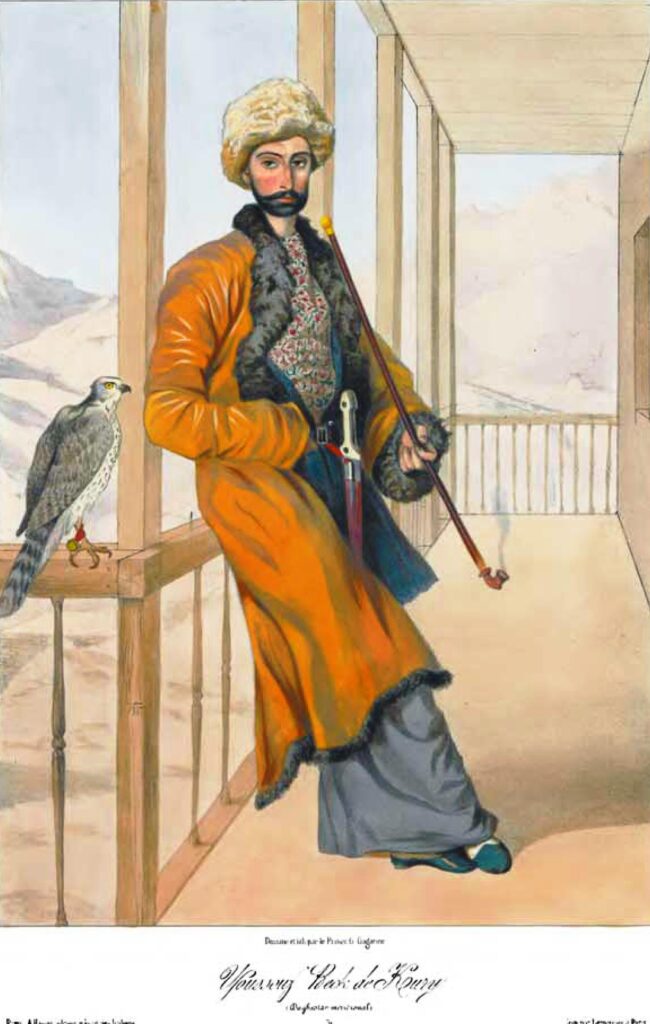

Даниял-бек Елисуйский

(рисунок Г. Коррадини)

«Хан остановился у старшины, а нукеры его были размещены по домам более состоятельных хозяев. У некоторых из них таким образом оказалось на постое даже по 5-6 человек. Кому из нукеров не нравился свой кунак по бедности или по нраву, тот самовольно отправлялся к кунаку своего товарища. Скоро пошли споры нукеров с жителями: первые требовали от последних всяких удовольствий, а не то отбирали у них силою все, что только хотели, причем ругали и били нагайками, а вечером пошла охота на кур и петухов: по всему аулу там и сям раздавались выстрелы, летали палки, и те из хозяев, которые заблаговременно не успели припрятать свою домашнюю птицу, плакали и кричали. Ночью везде раздались песни и началось пьянство, но главный кутеж был у старшины. Там гремели зурны, бубны, барабаны, балалайки и другие горские увеселительные инструменты. Туда же чауши собирали силою и красивых девушек. Я ходил вместе с товарищами поглазеть на этот пир к дому старшины. Там была большая толпа мужчин, женщин и детей. Из дома слышны были звуки песен и крики нукеров, а иногда и голос самого хана. Большая часть долетавшего до нас говора состояла из самых неприличных, бранных слов… <…> Между тем в доме старшин шум усиливался больше и больше. Несколько раз оттуда выбегали девушки на двор, желая убежать домой, но сильные руки пьяных нукеров опять таскали их в комнату».

Да, к выпивке дагестанцы пристрастились не сегодня. Автор жизнеописания имама Газимухаммада, его земляк Хасанилав Гимринский, рассказывает по нынешним меркам фантастическую историю, как группа сельчан обратилась к местному дибиру с просьбой разрешить им пьянствовать во время дальней дороги: «Дибир сказал им: ”Давайте сходим, посмотрим, что из себя представляет ваша выпивка”. Отправился он к ним. Показали они ему и водку-араку, и отстоявшуюся бузу. “Давайте сюда!” – сказал он, они передали ему полный черпак от стоявшейся бузы. Он, чтоб умер его отец, опрокинул в себя один половник со словами: “Почему ж нельзя такое?” Там же сели, стали пить – и тот дибир, и они, допьяна, пока не свалились». Хасанилав также описывает прибытие имама Газимухаммада и его мюридов в село Буцра в 1830 году: «Газимухаммад стал прислушиваться к тому, о чем говорят и что делают люди его войска. Одни расположились в доме Аллаха, в мечети, курили табак, наполнив мечеть дымом так, что невозможно было дышать, и вели разговоры. Говорили: “Сложилось очень хорошо, так, как мы хотели. Некому запрещать нам курить табак, пить, жить в свое удовольствие”».

Листаем страницы криминальной хроники газеты «Кавказ» 1910 года. Какие сообщения из Дагестана? Убийство: «Житель сел. В. Дженгутай Мирза Джеват-оглы по дороге с базара убил шедших с ним свою жену Сулайнат Нур-Магома-кизы и тещу Патимат Максуд-кизы». Самоубийство: «В сел. Усиша Даргинского округа 14-летний мальчик Али-Молла Багома-оглы 7-го марта повесился в доме своего учителя Абдурагима Муртузали-оглы. Причина не выяснена». Убийство: «Дербент. 19-го августа в книжном магазине Хуцесова городской врач Н. К. Гладышевский двумя выстрелами из револьвера убил жену инспектора городского училища А. С. Хуцесову и тут же двумя выстрелами из револьвера покончил с собою. Причина романическая». Не будет лишним отметить, что смартфоны и гаджеты тогда еще не придумали…

Говорят, для успешной психотерапии необходимо принять себя со всеми плюсами и минусами. Следуя этой логике, возможно, и нам, чтобы стать лучше, нужно принять свое прошлое без идеализации. Хотя, может, нам ближе Ницше с его «Блаженны забывчивые, ибо они покончат и со своими глупостями»?

Шамиль Ибрагимов